引用の仕方・参考文献の書き方How to cite and reference

正しい引用方法

正しい引用方法には、他人の著作物を引用する必然性があること、かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されること、引用元が明確になるようにすること、引用部分が長くなりすぎないようにすることの4つのルールがあります。また、Webサイトで引用する場合には、正しい方法で引用するべき理由や引用の書き方、注意点を理解する必要があります。正しい引用の書き方をマスターすることで、著作権侵害を回避し、信頼性の高いコンテンツを作成することができます。以下では、直接引用や間接引用をする時の具体的な方法として、戸田山和久(2012)『新版 論文の教室 レポートから卒論まで』(NHK出版、pp. 239?252)で紹介されている方法を参考に、簡略化された引用方法を紹介します。

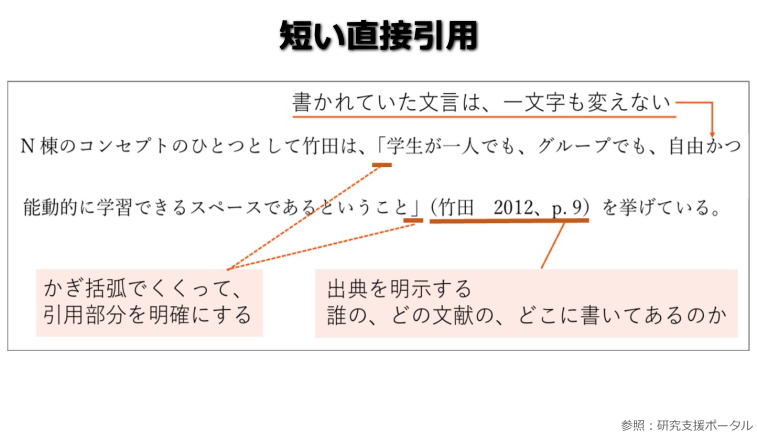

短い直接引用

引用部分を「」でくくる。

引用部分の終わりに()を挿入する。

()内に、著者の姓、出版年、該当ページのみを記載する。

例) 竹田 2012,p. 9

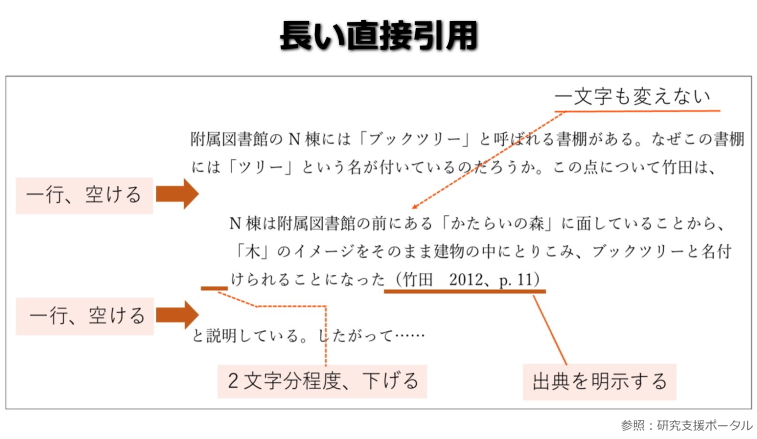

長い直接引用

引用部分の前後を1行ずつ空けて、自分の文章から独立させる。

引用部分全体を2文字程度、字下げする。

引用部分の終わりに()を挿入する。

()内に、著者の姓、出版年、該当ページのみを記載する。

例) 竹田 2012,p. 11

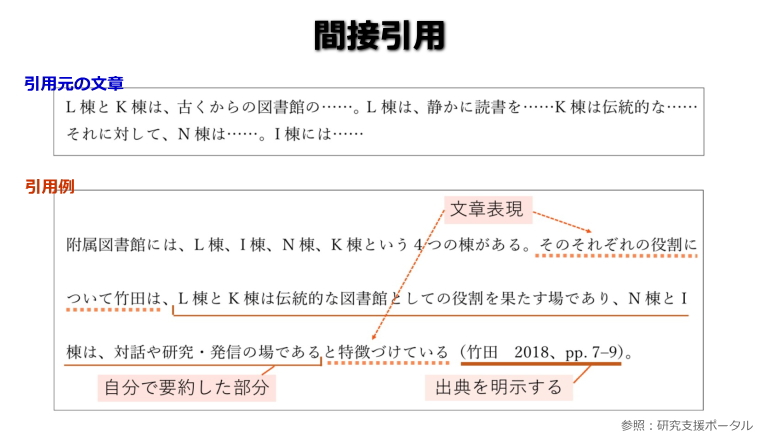

間接引用

引用元の文献を、自分の言葉で要約する(著者の意図を変えないように注意)。

引用部分の前後の文章表現で、引用部分が明確に区別できるようにする。

引用部分の終わりに()を挿入する。

()内に、著者の姓、出版年、該当ページ(要約に用いた部分)のみを記載する。

例) 竹田 2018,pp. 7?9

引用形式には、脚注を用いない方法と、引用部分の終わりに脚注番号を挿入し、文献情報を脚注に記載する方法があります。脚注を用いる場合には、Wordなどの脚注機能を使うと、脚注番号と、脚注を記載するための欄が自動的に表示されます。この機能を使えば、脚注を追加する必要が生じたときにも、脚注番号が自動的に更新されるなど、脚注を作成する作業を効率化することができます。引用する際には、引用元を明確にし、著作権侵害を回避するためにも正しい引用方法を守ることが重要です。

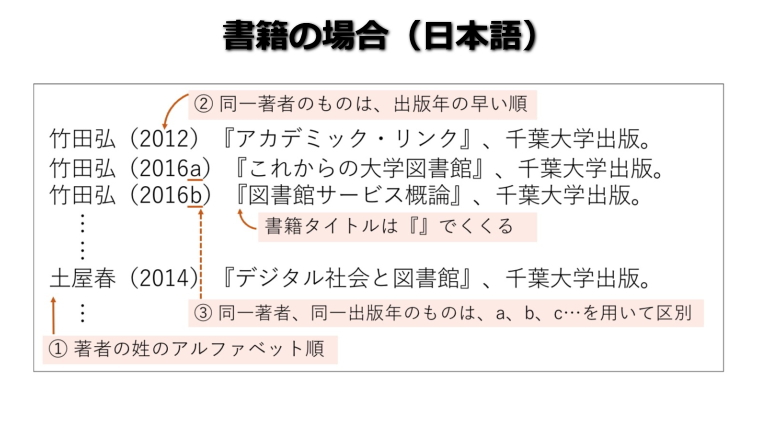

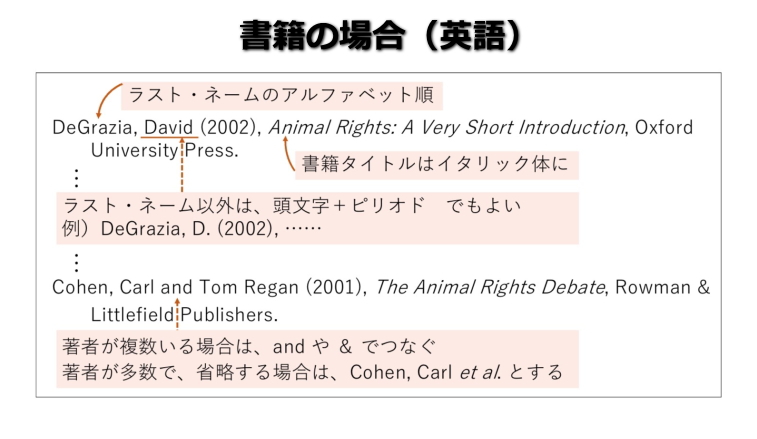

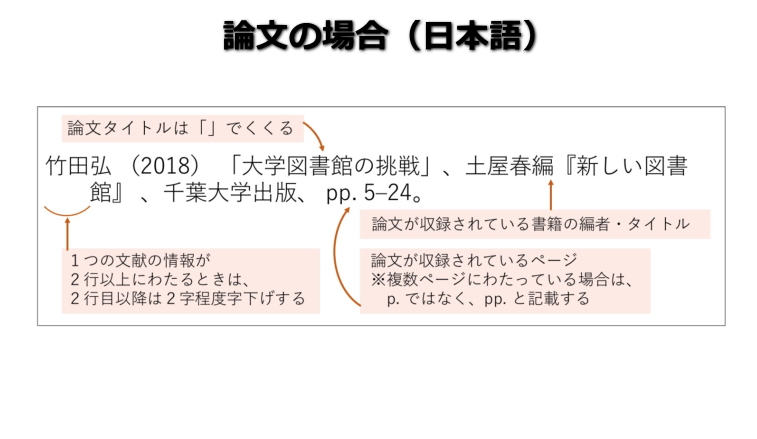

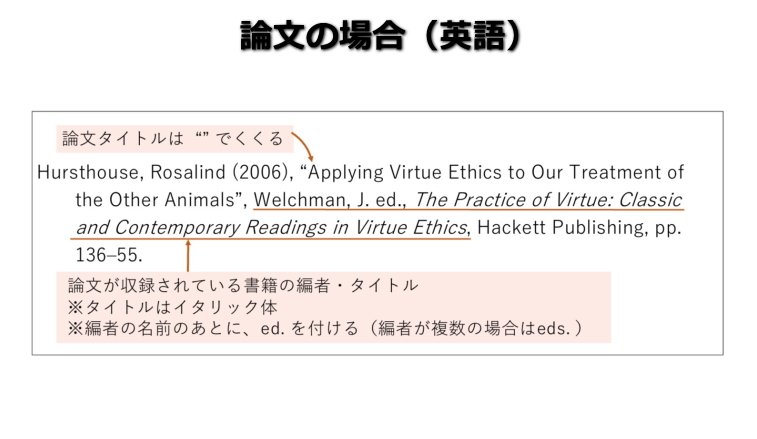

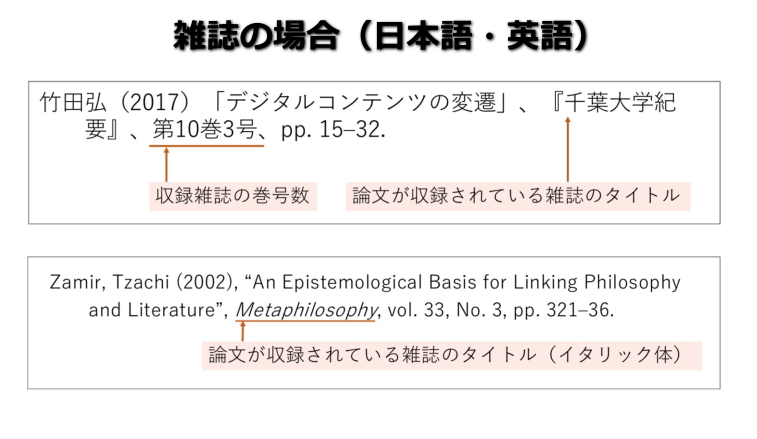

参考文献の書き方

「参考文献表(文献表、文献一覧、文献リスト)」とは、レポートや論文で利用した文献や資料について、詳細情報をリスト化し、本文の最後に載せたものです。文献表があれば、引用を行う際に、本文中には簡略化された文献情報のみを記載すればよくなります。読み手は、文献表を見て、その文献の詳細情報を得ることができるということです。また、文献が一覧になっていることによって、読み手は、その論文等が、どのような研究をふまえたものであるかを素早く知ることができます。文献表の書き方は分野や雑誌などによって異なりますが、指導教員に確認するとともに、自分の専門分野に合った形式について解説している本を手元に置き、いつでも確認できるようにしておくことが重要です。文献表の書き方の一例を以下で紹介します。

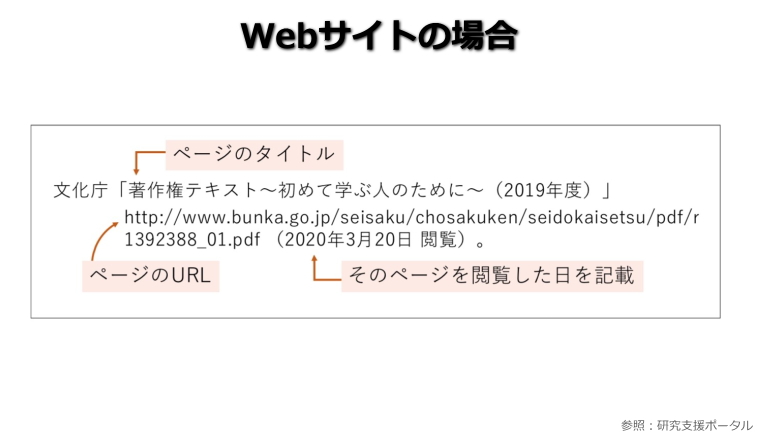

ウェブサイトから引用する場合は、そのページを閲覧した日付を必ず明記してください。これは、Webサイトの情報は閲覧後に消去・修正される可能性があるためです。

上の例のように、書誌情報には()〔〕「」『』、,。.など、さまざまな記号が使われています。 また、使用する記号や情報の表示順にも意味があります。したがって、記号の使い方は自由であり、同じ書誌情報の中で記号を使い分けたり、情報の順序を変えて記載したりしてはいけないのです。このような記述のルールは、分野によって細かな違いがありますので、書誌情報の記述方法について解説した書籍で、自分の分野に合ったものを参考にしてください。

書誌のコピーや読書記録をする際の注意点

このように、使用した文献や資料について詳細な情報を記載することが必要である。そのため、以下のような状況に注意する必要があります。たとえば、論文の中で論文の一部を引用したいとき、その部分をコピーしておいたとします。引用したいページだけをコピーしてしまうと、その論文が掲載された雑誌の番号や掲載ページなどの詳細な情報が失われてしまい、参考文献を作成する際に問題が生じます。

また、文献目録をコピーして保管したり、読書記録として書き留める場合は、文献目録に記載すべき情報を同時に記録しておくとよいでしょう。参考文献の正確な情報は、和書の場合、巻末の最終ページにある「奥付」に記載されています。コピーする場合は、必ず参考文献もコピーしておくとよいでしょう。

参考文献はどこまで記載すればいいのか?

書誌を作成する際、自分が読んだものをどこまで書誌に含めるべきか悩むことがあると思います。例えば、話題の概要を知るために読んだ解説書などは、参考文献に含めるべきなのでしょうか。

この点、たとえば澤田昭夫(1977)『論文の書き方』(講談社、148頁)は、「論文を書く過程で間接的にしか使わなかった本は、参考文献に含めないほうがよい」と述べています。このように、単に自分の理解を深めるために読んだ文献まで記載する必要はないのかもしれません。しかし、例えば論文のあるトピックの全体像を説明するために参照した文献など、自分の文章に直接影響を与える文献は、書誌に記載する必要があると言えるでしょう。また、引用した文献だけでなく、参考文献に記載されているすべての文献について、本文や注で必ず何らかの言及をすることが必要である。場合によっては、「参考文献リスト」のみで十分と考えられることもある。しかし、これでは、本文のどの部分と参考文献のどの部分とが関連しているのか、読者はまったく分からなくなってしまいます。このように、他人の研究成果を利用することは、不適切な行為とみなされる可能性があります。

お問い合わせ

これまで日本全国・海外を含め10,000件以上のご依頼(卒論作成支援・レポート作成支援を含めた、あらゆる学術依頼)をサポートしてきました。経験豊富な相談員があなたのご要望にお応えする為、親身になって作成しております。負担の軽い納得料金で、迅速・的確な作成を行い、成果を確実にお約束いたします。全国にいるアイブックスメンバーが責任を持ってお客様をサポート致します!

※お申込み時に担当責任者の経歴を送付しております!!

卒論作成支援(論文作成支援)・レポート作成支援ならアイブックス学術代行!