卒業論文の書き方How to write your graduation thesis

卒業論文とは

卒業論文は、大学や高等専門学校の最終学年に所属する学生が、1年間を通して行う卒業研究の成果をまとめ、教授に提出して審査を受ける論文のことです。商学部や経済学部、法学部など一部の学部・学科をのぞいて、卒業論文の提出を卒業の条件としています。卒業論文は、大学4年生の就職活動で忙しい時期に作成することになるため、スケジュール管理が難しく、早めに作り始めることが重要です。また、卒業論文はおおよそ2万字以上の文章を書かなければならず、初めて経験する文字数であるため、一夜漬けで書くことはほぼ不可能に近いです。卒業論文、卒業研究、卒業制作の違い

卒業論文は、大学や高等専門学校に所属する主に最終学年の学生が、その最終学年の1年間を通して行う「卒業研究の成果として提出する論文」のことです。一方、卒業制作は、芸術系の大学で、その専攻の、音楽なら音楽、美術なら美術の、制作をすることだとされます。卒業研究には、大きく分けて卒業論文と卒業制作があります。卒業論文とレポートの違い

卒業論文とレポートの違いは、テーマが与えられているか否か、内容にオリジナリティがあるか、問題を自分で作って答えるか、教師から与えられた問題に答えるかなどが挙げられます。卒業論文は、大学最終学年までに行った学位を取得するための卒業研究で得た成果を、論文形式でまとめたものです。一方、レポートは、講義やセミナー、実験や演習などで学んだ内容をまとめたものです。卒業論文は、レポートよりも高度な研究を行い、オリジナリティが求められます。卒業論文を作成する流れ

卒業論文を作成する際には、大学4年生の4月から取り掛かることになります。卒業論文を作成する流れは、となります。テーマ決めが一番重要であり、テーマが決まらないと、どんな資料を集めればよいのかわからず、研究が前に進まなくなってしまいます。卒業論文を作成する際には、所属しているゼミの教授から指導を受けながら、徐々に内容を固めていくことになります。

ステップ1:テーマ決定

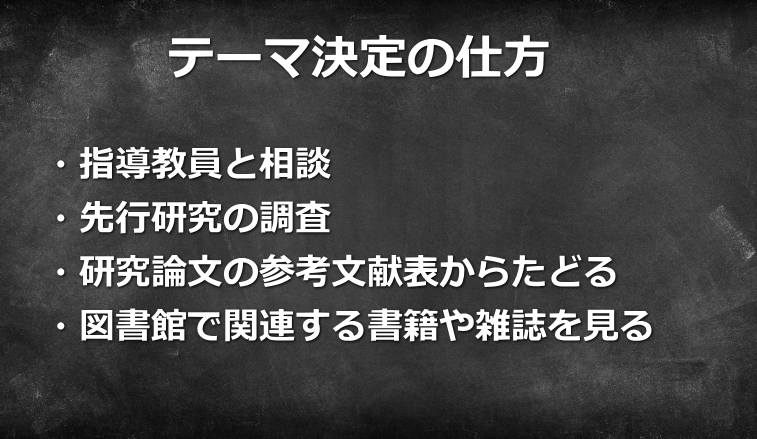

卒業論文を書く際には、テーマを決めることが非常に重要です。テーマは、論文で何を問い、何を論証するのかを示すものであり、論文の内容を大きく左右します。テーマを決める際には、オリジナリティを持つことが重要であり、独自の疑問を持ち、独自の論証を展開することで、これまでの研究では発見されていなかった事柄に踏み込み、論文としての価値が生まれます。ただし、テーマが大きすぎる場合は書き上げることができないため、細分化する必要があります。逆に、テーマが小さすぎる場合は、文献が少なくなり、資料を集めるのに苦労するため、適切なテーマを設定する必要があります。テーマを決める際には、担当教授に相談することもできますが、最低限どんな分野に興味を持っているのか明確にしておく必要があります。

指導教員と相談する

卒業論文を書く際に、自分が考えたトピックが適切かどうかを判断することは難しいと思われます。しかし、指導教員はそのような場合のために存在しているため、遠慮なく相談することができます。ただし、トピックの候補を考えるのは自分自身であるべきであり、指導教員から与えられるものではないことが重要です。指導教員は、トピックの選択についてアドバイスをすることができますが、最終的な決定は学生自身が行う必要があります。先行研究の調査

次の方法としては先行研究の調査です。自分が考えたトピックが既に十分に論じられている場合、卒業論文で取り上げる意味がなくなってしまいます。一方、自分が考えたトピックについて、先行研究が非常に少ない場合も、卒業論文が書きにくくなります。自分が考えるにあたって参考にできるものが少ないと、始めから最後まですべて自分で考えなくてはならなくなり、かなり大変なことになります。自分の設定したトピックについて、今までにどこまで明らかになっていて、どこからがまだ解明されていないかを知るために、先行研究を調べる必要があります。先行研究を調べるには、オンラインデータベースや図書館のカタログ、論文の引用文献、専門家の意見などを利用することができます。読んだ論文の参考文献表からたどる

卒業論文のテーマを決めるためには、自分の興味のある分野から始めることが大切です。自分のテーマに関する論文を見つけるためには、まず参考文献リストを確認することができます。自分が興味を持った論文から他の論文を探すことで、関連する論文を集めていくことができます。また、卒業論文の指導教員からアドバイスを得ることもできます。卒業論文のテーマを決めるためには、自分の興味のある分野から始めることが大切です。図書館で関連する書籍や雑誌を見る

図書館にある、自分の選んだトピックに関係の深い書籍や雑誌(バックナンバーを含めて)を見て、めぼしい論文にあたりをつけるという方法もあります。書籍の場合には、まず目次や索引を見るという手もあるでしょう。ステップ2:資料収集と先行研究整理

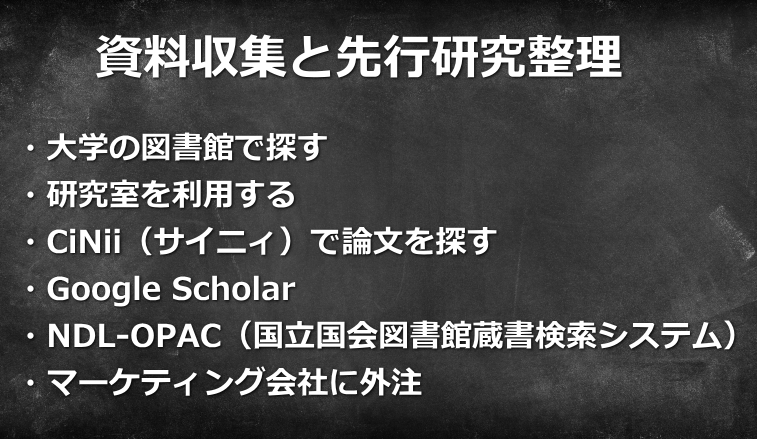

卒業論文を書く際には、テーマに関する資料を集めて読み込むことが必要です。その際には、先行研究を調べることが欠かせません。自分が選んだテーマがまだ研究されていないことを証明するために、先行研究を調べる必要があります。先行研究によって、自分の論文がどのような点で新しく、どのような価値があるのかを示すことができます。先行研究なしに書かれた論文は、論文として認められません。

大学の図書館で探す

大学の図書館では、膨大な数の書籍や論文を読むことができます。検索機を使用すれば、所蔵されている文献の中から、すぐに関連する書籍や論文を見つけることができるでしょう。また、所蔵されていない文献でも、取り寄せてくれることがあります。例えば、早稲田大学では、多くの電子資料やデータベースを契約しており、これらを活用することで、図書館を訪れることができなくても、学習・研究を行うことができます。 また、卒業論文を書く際には、テーマに関連する史料や先行研究を集め、それらを読み込んで整理する必要があります。研究室を利用する

研究書や原著論文といった極めて専門性の高い文献は、図書館ではなく各専攻の研究室に保管されていることがあります。文献が見つからない場合は、研究室を訪ねてみるとよいでしょう。また、専門的な用語を解説した事典が用意されていることもあります。必要な文献が見つからない場合は、研究室の室員に相談することもできます。CiNii(サイニィ)で論文を探す

CiNiiは、日本の学術情報を検索して探し出すことができるサイトです。CiNii Researchで「日本の論文をさがす」で、調べたいワードを入力すれば、学協会刊行物・大学研究紀要などに掲載されている様々な論文を検索することができます。最近は、CiNiiから直接PDFファイルを開いて閲覧できる論文もあります。しかし、目当ての文献が見つからない場合は、「大学図書館の本をさがす」で、調べたいワードを入力してみましょう。全国の大学図書館に所蔵されている文献を検索することができます。ただし、事前に予約が必要な大学もありますので、その点は各大学のホームページを確認してください。Google Scholar

Google Scholarは、研究に関するあらゆる文献を検索できるサイトで、CiNiiと同じように利用できます。Google Scholarの違いは、様々な言語の文献を検索できるところです。「すべての言語」、「英語と日本語のページで検索」のどちらかを選んで、調べたいワードを入力すれば、関連する書籍や論文の情報が表示されます。Google ScholarからPDFファイルでダウンロードできる文献もありますから、外国語の文献を探している際は、Google Scholarを有効活用しましょう。NDL-OPAC(国立国会図書館蔵書検索・申込システム)

国内で発行されたすべての出版物は、国立国会図書館に納本することが法律で義務付けられています。NDL-OPACは、そうして納本された出版物のすべてを検索できるサイトです。図書や雑誌、新聞をはじめ博士論文や映像資料まで多くの文献を探し出すことが可能です。調べたいワードを入力して検索できるだけでなく、「詳細検索」をオンにすると、非常に細かな項目に絞って検索することができます。タイトル、著者・編者、出版年、分類、資料形態など、任意の項目に入力することで卒業論文のテーマに即した文献を探し出せます。マーケティング会社に外注

国内で発行されたすべての出版物は、国立国会図書館に納本することが法律で義務付けられています。NDL-OPACは、そうして納本された出版物のすべてを検索できるサイトです。図書や雑誌、新聞をはじめ博士論文や映像資料まで多くの文献を探し出すことが可能です。調べたいワードを入力して検索できるだけでなく、「詳細検索」をオンにすると、非常に細かな項目に絞って検索することができます。タイトル、著者・編者、出版年、分類、資料形態など、任意の項目に入力することで卒業論文のテーマに即した文献を探し出せます。

ステップ3:論文の執筆

先行研究が終わったら、論文の体裁に従って構成を整える必要があります。論文の内容が充実していても、構成が破たんしている場合は、論文の評価が低くなる可能性があります。卒業論文に必要な体裁と構成については、実際の論文に従って以下に紹介されています。1、表紙

表紙には論文のタイトル、学籍番号、氏名を書きます。2、目次

論文を書く際には、目次をつける必要があります。目次は、論文の構成を示し、多くの場合、序論、本論、結論で構成されています。本論の中には、章や節が設けられています。目次を書く際は、「はじめに」、「第1章~」、「第2章~」、「おわりに」のような順で記載していくことになります。3、はじめに

ここでは、研究論文を書く上で重要な「問題設定」、「先行研究」、「論文の結論」、「研究方法」について説明します。まず、テーマを選んだ理由について、問題設定で明確にする必要があります。曖昧な問題意識では、論文として成立しません。そのため、論文を書くに至った明確な問題意識と、これから論じる内容を明記する必要があります。そして、これまでの研究がどのように進められていて、どの部分に問題があるか、自分の論文がその研究史の中でどのような価値や意味を持つのか、先行研究を明らかにしつつ説明する必要があります。加えて、冒頭の部分で論文の結論を提示しておき、議論の道筋をはっきりさせることも大切です。そのうえで、どのような研究方法を用いて、議論を進めていくのか明示します。4、本文

論文を書く上で、具体的に論証していくことが必要であり、2章か3章で構成するのが一般的であることを説明します。章や節ごとに小見出しをつけ、先行研究を紹介しながら批判検討を進め、自分の論を展開していくことが通例です。また、事例を挙げたり、事例に関する分析を行ったり、事例に関する考察を展開したり、結論へつなげるための論証を進めていくことが必要です。構成を考える際は、章や節ごとの内容がぶつ切りにならないように注意する必要があります。5、おわりに

ここでは論文の「おわりに」について説明します。結論を明記し、本論で述べてきた内容を要約しながら提示することで、読み手が内容を整理しながら結論を把握できるようにすることが大切です。また、論文内で解決できなかった内容や将来の展望について触れることも重要であり、新たな課題を提示して将来の研究へつなげることができれば、論文としての価値が高まるでしょう。6、注

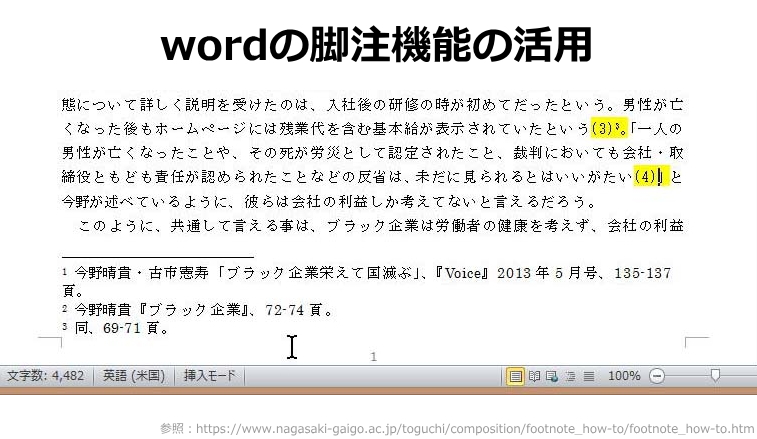

論文執筆において引用する場合の注意点について説明します。文献の文章を引用する場合には、カギ括弧「 」を付して引用する必要があります。また、引用した文献については、典拠を明確にするために注を設ける必要があります。注の中で専門用語を説明することもできますが、わかりきった用語の説明は控えるべきです。注をつける位置は、それぞれのページ下部に明記する場合もあれば、論文末にまとめて注を列挙する場合もあります。

7、参考文献

論文を作成するために参照したすべての文献を列挙します。引用としては使っていない文献の場合も、ここにすべて明記しなければなりません。参考文献:『これからレポート・卒論を書く若者のために』

お問い合わせ

これまで日本全国・海外を含め10,000件以上のご依頼(卒論作成支援・レポート作成支援を含めた、あらゆる学術依頼)をサポートしてきました。経験豊富な相談員があなたのご要望にお応えする為、親身になって作成しております。負担の軽い納得料金で、迅速・的確な作成を行い、成果を確実にお約束いたします。全国にいるアイブックスメンバーが責任を持ってお客様をサポート致します!

※お申込み時に担当責任者の経歴を送付しております!!

卒論作成支援(論文作成支援)・レポート作成支援ならアイブックス学術代行!