看護系レポートの書き方How to write your Nursing Reports

ケーススタディとは

看護系レポート、特にケーススタディは、看護学生や看護師が自身の看護実践を反省し、看護技術を向上させるために重要な役割を果たす学習ツールです。ケーススタディは、具体的な医療の事例に焦点を当て、仮説を立ててそれを検証するプロセスです。これは「プレ看護研究」とも称され、個々のケースに深く掘り下げて考察します。看護研究が広範な看護実践に関わるのに対し、ケーススタディは個別の事例に特化しています。ステップ1:ケーススタディの目的

ケーススタディの主な目的は、看護技術の向上と臨床での問題解決能力の強化です。具体的には、自分自身の看護実践を評価し、患者ケアにおける新たな洞察を得るために利用されます。これにより、臨床判断の精度を高め、倫理的な問題に対する意識も養われます。

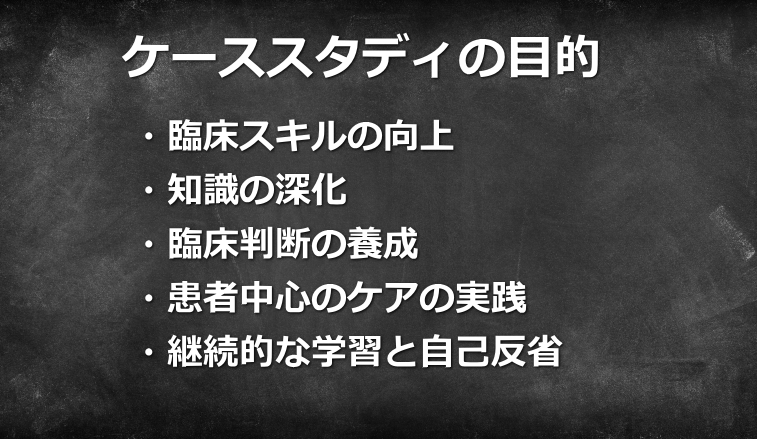

ケーススタディの目的は、看護実践における個別の事例を深く理解し、それを通じて看護技術の向上と臨床判断の精度を高めることにあります。以下にその主要な目的を詳細に記述します。

1. 臨床スキルの向上

ケーススタディを行う主要な目的の一つは、具体的な臨床状況における看護スキルの向上です。実際の患者ケアの事例を詳細に分析することで、看護師は特定の看護技術や介入の適用性、効果を学びます。これには、アセスメントの方法、看護計画の立案、介入の実施、評価の技術が含まれます。

2. 知識の深化

ケーススタディは、特定の疾患や健康問題に関する知識を深めるためにも使用されます。事例を通じて、疾患の病態生理、治療法、看護管理の最新の研究やガイドラインを探求し、理論と実践の結びつきを強化します。

3. 臨床判断の養成

ケーススタディを利用することで、看護師は複雑な臨床状況において必要な臨床判断を行う能力を養うことができます。実際の事例に基づいて臨床的な問題を特定し、適切な看護介入を選択し、その効果を評価する過程は、判断力を磨く貴重な機会となります。

4. 患者中心のケアの実践

患者一人ひとりの独特な需要と状況に焦点を当てることで、ケーススタディは患者中心のケアを実践するための理解を深めます。このアプローチにより、個々の患者に最適化された看護計画を作成し、実施することが可能となります。

5. 倫理的問題への対応

実際の看護の事例にはしばしば倫理的なジレンマが伴います。ケーススタディを通じて、これらの倫理的な問題を識別し、適切な対応策を考えることが求められます。これにより、看護師は倫理的な判断力を養い、患者の権利と尊厳を保護することができます。

6. 継続的な学習と自己反省

ケーススタディは、看護師自身の実践を反省し、自己の成長を促すためのツールとしても機能します。自身の強みと弱点を認識し、必要な知識やスキルの向上に向けた学習を継続することができます。

これらの目的を達成することで、ケーススタディは看護師個人だけでなく、看護チーム全体の質の向上に寄与し、結果として患者ケアの全体的な質を高めることに貢献します。

ステップ2:ケーススタディの方式

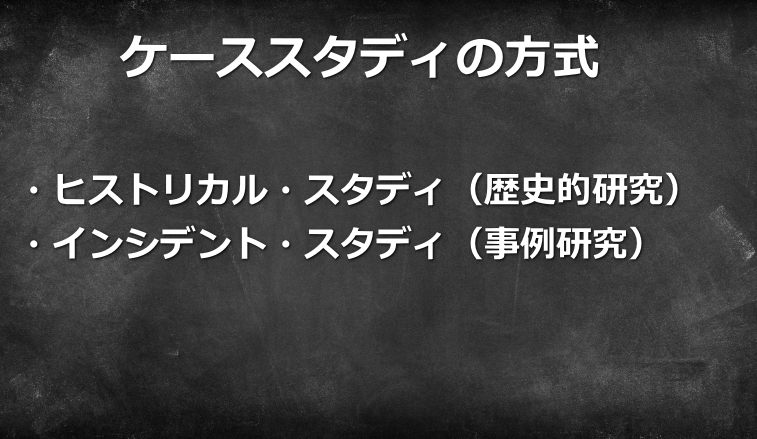

ケーススタディの方式は、主に「ヒストリカル・スタディ」と「インシデント・スタディ」の二つに大別されます。これらの方式は、研究の焦点や目的に応じて選択され、看護の実践において異なる洞察や学びを提供します。

1. ヒストリカル・スタディ(歴史的研究)

ヒストリカル・スタディは、個々の患者の病歴や看護の経過を時間の流れに沿って詳細に追跡し分析する方式です。この方法では、患者の初診から治療終了まで、または特定の期間にわたる全ての医療記録や看護記録を対象にします。

目的と特徴:

全体像の把握:患者の治療歴全体を通じて、看護介入の影響を総合的に評価します。

長期的な変化の観察:疾患の進行や治療反応を長期にわたり追い、介入の長期的な効果や副作用を検証する。

因果関係の推測:特定の看護介入が患者のアウトカムにどのように影響したかの因果関係を推測するために用います。

2. インシデント・スタディ(事例研究)

インシデント・スタディは、特定の事件や看護介入の断面を捉え、その瞬間の決定や介入の影響を分析する方式です。ここでは、一つの出来事や短期間に集中して、その事例の詳細を深堀りします。

目的と特徴:

即時の問題解決:特定の臨床的問題や緊急事態に対する看護の対応を分析し、その効果や問題点を評価します。

対策の検討:発生した問題に対する対応策や改善策を検討し、将来同様の事態に備えるための知見を提供します。

教育的な利用:具体的なケースを事例として用いることで、教育や訓練の場において具体的な学びを提供します。

使用するシチュエーションの例:

ヒストリカル・スタディ:

長期間にわたる慢性疾患患者の看護ケア

がん患者の終末期ケアにおける多職種連携の効果

インシデント・スタディ:

急性心筋梗塞患者への初期対応の効果

臨床現場での薬剤誤投与事例とその後の対応

これらの方式は、それぞれ異なる視点から深い洞察を提供し、看護実践の質を向上させるために貢献します。選択する研究方法は、研究の目的、対象とする患者、利用可能なデータ、時間的・資源的制約によって異なります。

ステップ3:ケーススタディの構成

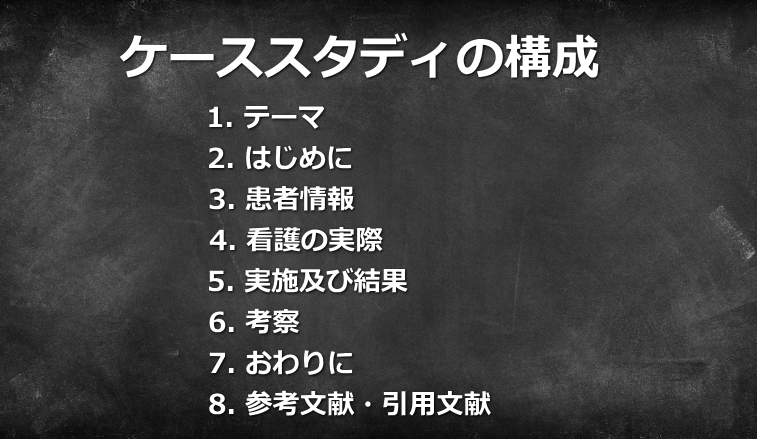

ケーススタディの構成は、綿密な調査と分析を通じて特定の看護事例の深い理解を目指します。一般的なケーススタディのレポートは以下のような構成で展開されます。

1. テーマ

ケーススタディを行う動機や目的、および研究の主題を明確に定義します。これには、研究対象となる具体的な看護の課題や問題点を含めます。テーマの設定は研究の方向性を決定するため、明確で具体的な表現が求められます。

2. はじめに

研究の背景や問題の文脈、研究の重要性を概説します。ここでは、なぜこのケースを選んだのか、どのような看護の問題や課題が存在するのかを説明し、研究の目的や仮説を明確に提示します。

3. 患者情報

ケーススタディの対象となる患者の詳細情報を提供します。これには患者の基本的な背景(年齢、性別、職業など)、医療史、現在の健康状態、主訴、診断、治療計画等が含まれます。患者のプライバシー保護のため、匿名化や個人情報の保護に注意が必要です。

4. 看護の実際

ここでは、実際に行われた看護介入を詳細に記述します。これには、アセスメントの結果、看護診断、計画した介入、その介入の実施方法、介入に至る過程で考慮された臨床的判断などが含まれます。実践の具体的な説明は、後の分析のための重要な基盤となります。

5. 実施及び結果

介入後の結果や患者の反応を記述します。効果的だった介入や予期せぬ出来事、患者の変化など、介入が患者に与えた影響を具体的に分析します。この部分は、看護の成果を評価するための核心的なセクションです。

6. 考察

実施した介入の効果や、ケーススタディを通じて得られた洞察、学んだ教訓を詳細に議論します。また、介入の成功要因や改善点、研究で明らかになった新たな問題点についても考察します。理論と実践の結びつきや、将来的な研究への提案もここで行います。

7. おわりに

研究の全体的なまとめと、ケーススタディから得られた主要な成果や影響を簡潔に述べます。また、看護実践や教育におけるこの研究の意義を強調し、さらなる研究の必要性について言及することができます。

8. 参考文献・引用文献

ケーススタディの作成にあたって参照した文献、研究、ガイドラインをリストアップします。これにより、研究の信頼性を高め、他の研究者や実践者が情報源をたどることが可能になります。

このように構成されるケーススタディは、看護職の専門性と実践の質を深めるための貴重なツールです。それぞれのセクションは相互に関連しつつ、総合的な理解と実践的な洞察を提供します。

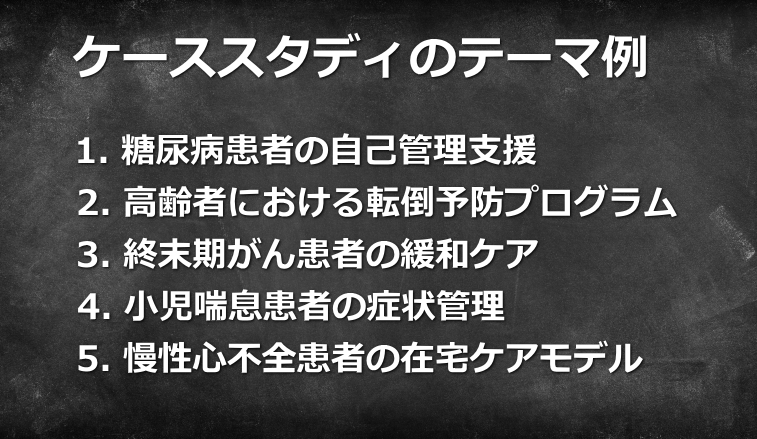

ステップ4:テーマの例

ケーススタディのテーマは、看護職の学習目的や臨床的関心に基づいて選択されます。具体的な事例を通じて特定の看護問題や介入の有効性を探求することで、理論と実践の橋渡しを行います。以下は、看護ケーススタディのための具体的なテーマ例です。これらのテーマは、看護職が直面する多様な状況をカバーし、特定の患者群や看護技術の詳細な分析を促します。

1. 糖尿病患者の自己管理支援

目的: 糖尿病患者が日常生活で自己管理を効果的に行うための看護介入の効果を評価する。

具体的な介入: 患者教育プログラム、モチベーショナルインタビュー、デジタルモニタリングツールの使用。

評価指標: 血糖コントロールの改善、自己管理行動の増加、生活の質の向上。

2. 高齢者における転倒予防プログラム

目的: 施設内外で生活する高齢者の転倒リスクを低減するための看護介入の有効性を検証する。

介入内容: バランスと筋力を向上させる運動プログラム、環境整備、教育セッション。

評価指標: 転倒発生率の減少、機能的自立度の改善、安全に関する知識の向上。

3. 終末期がん患者の緩和ケア

目的: 終末期がん患者に対する緩和ケアのアプローチが患者の痛み管理と生活の質に与える影響を分析する。

介入内容: 痛み管理プロトコル、スピリチュアルサポート、家族支援。

評価指標: 痛みの軽減、精神的・情緒的安定、家族の満足度。

4. 小児喘息患者の症状管理

目的: 学校や家庭での喘息管理プランが小児喘息患者の発作頻度と重症度に及ぼす効果を調査する。

介入内容: 喘息アクションプランの策定、定期的なフォローアップ、親への教育。

評価指標: 発作の回数と重度の低下、学校や家庭での症状管理能力の向上。

5. 慢性心不全患者の在宅ケアモデル

目的: 在宅療養中の慢性心不全患者への多職種連携ケアモデルが再入院率や生活の質に与える影響を評価する。

介入内容: 定期的な訪問看護、リモートモニタリングシステム、栄養および運動指導。

評価指標: 再入院の頻度、日常活動の質の向上、症状の管理。

これらのテーマは、具体的な患者の状況や看護の課題に応じて適応され、看護師が直面する様々な問題に対して実用的な解決策と知見を提供します。ケーススタディを通じて得られる洞察は、看護実践の向上だけでなく、関連する政策やプロトコルの改善にも貢献する可能性があります。

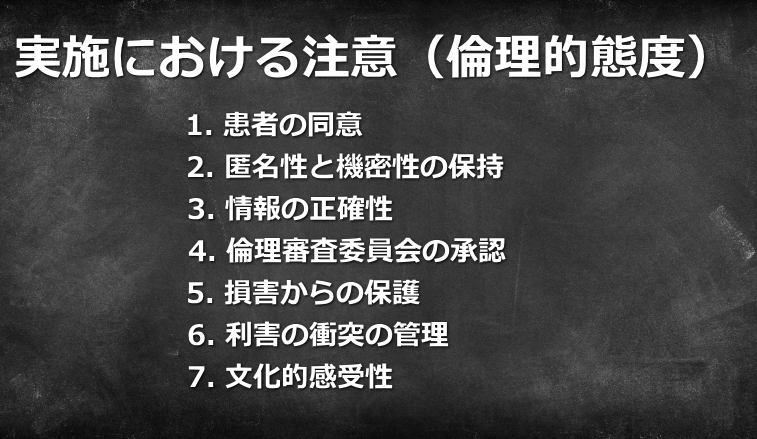

ステップ5:実施における注意(倫理的態度)

ケーススタディの実施に際しては、特に倫理的な態度を重視する必要があります。患者の尊厳と権利を保護するための倫理的配慮は、看護研究において最も重要な側面の一つです。以下に、ケーススタディの実施における倫理的態度に関する詳細な説明を行います。

1. 患者の同意

ケーススタディに患者を取り上げる際は、その患者から情報を使用することについて明確な同意を得る必要があります。この同意プロセスには、患者に研究の目的、どのような情報が使用されるか、およびその情報がどのように扱われるかを詳しく説明することが含まれます。可能な限り書面での同意を得るべきです。

2. 匿名性と機密性の保持

患者のプライバシーを保護するために、個人を特定できる情報は適切に匿名化する必要があります。また、ケーススタディのデータは機密を保持し、研究チーム以外の第三者がアクセスできないようにする必要があります。

3. 情報の正確性

提供される情報は正確であり、患者に関するデータの誤解釈や誤報を避ける必要があります。また、研究結果の報告に際しては、客観的でバイアスのない方法で分析し、報告することが求められます。

4. 倫理審査委員会の承認

特に人間を対象とした研究では、研究計画を倫理審査委員会(IRB)の承認を受けることが一般的です。このプロセスを通じて、研究計画が倫理的基準に適合していることを保証します。

5. 損害からの保護

研究によって患者に損害が生じる可能性がある場合、それを最小限に抑えるための措置を講じる必要があります。また、もし研究によって患者が不利益を受けた場合には、適切な救済措置を提供することが求められます。

6. 利害の衝突の管理

研究者は自身の利益が研究結果に影響を与える可能性がある場合、これを開示し、適切に管理する必要があります。これにより、研究の公平性を維持し、信頼性を高めることができます。

7. 文化的感受性

異なる文化的背景を持つ患者に対しては、その文化的ニーズと価値観を尊重することが重要です。研究の設計や実施の過程で文化的な違いを考慮に入れることで、倫理的な問題を回避しやすくなります。

これらの倫理的態度は、ケーススタディの質を保証し、患者の権利を守り、看護研究の信頼性を高めるために不可欠です。倫理的に責任を持って研究を行うことが、研究者、参加者、そして看護職全体の信頼を築く基盤となります。

お問い合わせ

これまで日本全国・海外を含め10,000件以上のご依頼(卒論作成支援・レポート作成支援を含めた、あらゆる学術依頼)をサポートしてきました。経験豊富な相談員があなたのご要望にお応えする為、親身になって作成しております。負担の軽い納得料金で、迅速・的確な作成を行い、成果を確実にお約束いたします。全国にいるアイブックスメンバーが責任を持ってお客様をサポート致します!

※お申込み時に担当責任者の経歴を送付しております!!

卒論作成支援(論文作成支援)・レポート作成支援ならアイブックス学術代行!